Une écrivaine française, Cécile Wajsbrot, et allemande, Anne Weber, sont allées à Kiev au mois d’octobre dernier pour prendre le pouls de la capitale ukrainienne et croiser leurs regards et leurs perceptions. Voici leurs journaux de voyage.

| Cette correspondance a été publiée sur le site internet du projet « Allons Enfants ! », initié par le Literarisches Colloquium Berlin avec le soutien du Ministère allemand des Affaires étrangères. Dans le cadre de ce projet, huit tandems d’auteurs franco-allemands ont voyagé dans autant de villes européennes. Le journal d’Anne Weber a été traduit vers le français par Cécile Wajsbrot. |

18.10.2017

Le chauffeur qui vient nous chercher à l’aéroport (« Igor, doesn’t speak english »), nous le reconnaissons à la pancarte qu’il tient à la main. Reconnaissance réciproque du regard, pas un sourire, pas un salut, il s’empare déjà de nos deux petites valises et s’éloigne au pas de course, nous le suivons. Au bout de quelques pas il s’arrête, prend son téléphone mobile, compose un numéro et nous tend l’appareil sans un mot. C’est Cécile qui le prend – moi je suis trop interloquée – et avant même que quelqu’un (mais qui ?) se soit signalé à l’autre bout du fil – enfin, il n’y a plus de fil – il s’élance de nouveau avec nos bagages. Tout en hâtant le pas derrière lui, Cécile parle au téléphone à voix basse près de moi.

Il conduit vite mais sans excès et malgré son allure martiale, parvient à ne pas avoir l’air franchement désagréable. La vitesse l’aide à dissimuler son mutisme, notre mutisme à tous, voire à l’abandonner. Comique de cette involontaire rudesse.

Un soir dans une ville, Kiev qui m’est encore inconnue, un vaste territoire à explorer. La première vision, ce sont les arrêts de car le long d’une autoroute. Une perception d’emblée brouillée. C’est bien une autoroute mais des gens attendent, au bord, que leur bus arrive et les conduise au centre ou dans ces immenses buildings de vingt ou trente étages qui se pressent et forment d’étranges montagnes. Puis vient l’hôtel, un ovale blanc sur pilotis avec, tout en haut, les lucarnes rondes d’un œil démultiplié digne d’une science-fiction des années cinquante.

Depuis la chambre, vue sur la coupole dorée d’une église orthodoxe et deux hautes silhouettes, le monument en mémoire de la grande famine du début des années 30 et la statue de la mère patrie. Le Dniepr qui luit au loin. Une première brève promenade sur une avenue sombre, un premier dîner ukrainien avec Anne, ma compagne d’aventure, et Nelia qui a organisé ici ce séjour en lien avec Thorsten, à Berlin.

19.10.2017

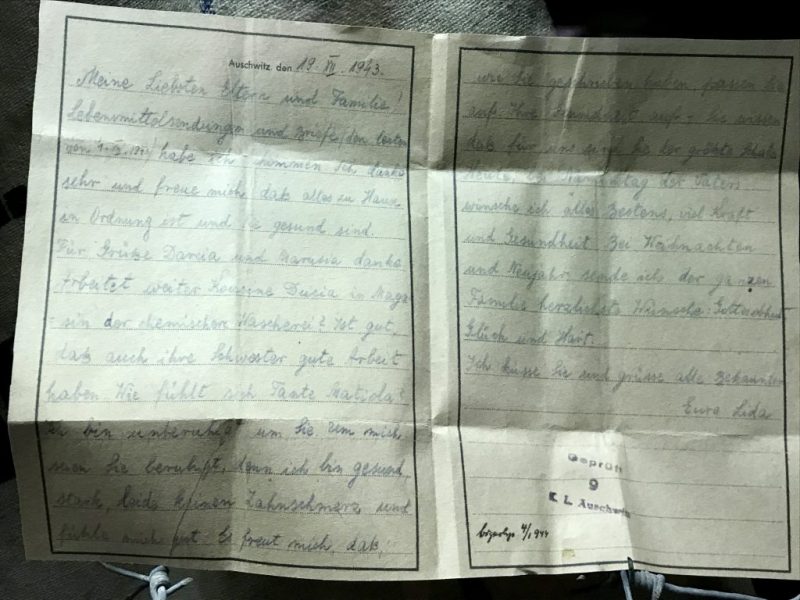

Aujourd’hui, au musée de la Seconde Guerre mondiale, vu et lu une lettre écrite par une certaine « Lida » à Auschwitz.

« Auschwitz, le (jusque là en caractères d’imprimerie) 19.XII.1943,

Mes très chers parents et famille ! J’ai bien reçu les paquets contenant de la nourriture et les lettres (la dernière en date du 4.XII.1943). Je vous remercie beaucoup et me réjouis que tout aille bien à la maison et que vous soyez en bonne santé. Merci à Darcia et Marusia pour leur bonjour. La cousine Ducia travaille-t-elle toujours au magasin de la blanchisserie industrielle? C’est bien que ses sœurs aient elles aussi un bon travail. Comment se sent tante Matiola ? Je m’inquiète à son sujet. Pour moi ne vous en faites pas, je suis forte, en bonne santé, je n’ai pas mal aux dents et je me sens bien. Je suis contente que, comme vous l’écrivez, vous preniez soin de votre santé. Vous savez que pour nous une ( ?) vous le plus grand trésor. Aujourd’hui, jour de sa fête, je souhaite à mon père le meilleur, plein de courage et de santé. Pour Noël et le Nouvel An, j’envoie à toute la famille mes vœux les plus chers : à la garde de Dieu, bonheur et ( ?).

Je vous embrasse, un bonjour à toutes nos connaissances,

Votre Lida. »

Et maintenant continuer les expériences, les rencontres, les visites touristiques ? « La vie continue ? »

L’hôtel est une construction ovale soviético-moderniste des années 70 dont l’intérieur ressemble à celui de ma grand-mère (ou plutôt à ce que j’imagine qu’aurait pu être celui de ma grand-mère). Pour se rendre à Maïdan nous faisons un détour parce qu’on manifeste devant le parlement et que l’accès est barré. Nous voyons des drapeaux rouge et noir, beaucoup de militaires. Des manifestants d’extrême-droite, nous explique-t-on. Manifestent-ils contre la corruption ? C’est ce qu’on dit chez nous dans les journaux. Hésitations, sourires, haussements d’épaules. Ah, qui sait vraiment ce qu’ils veulent ? Saakachvili, de longues années président de la Géorgie, étrangement devenu gouverneur de la ville d’Odessa (j’imagine Angela Merkel, après de longues années à la chancellerie, émigrant en France, prenant la nationalité française et devenant maire de Marseille), Saakachvili serait du côté des manifestants. Depuis qu’il est devenu trop encombrant pour Porochenko, celui-ci lui a retiré la nationalité ukrainienne. Désormais apatride, il désirait en septembre de cette année rentrer en Ukraine depuis la Pologne mais son train puis la voiture dans laquelle il était monté furent bloqués à la frontière. Pendant des heures. Quelques députés lui auraient accordé leur escorte et il aurait fini par franchir la frontière à pied. Halyna et Nelia nous racontent cette histoire ainsi que les manifestations actuelles avec une expression amusée, comme si tout cela ne devait pas être pris trop au sérieux, qu’il faille plutôt sourire de la situation politique. Faisant plus tard des recherches autour de Saakachvili sur internet, je lis que son fils aîné détient le record mondial de rapidité d’écriture sur iPad.

Personne ne sourit plus lorsqu’il s’agit de la guerre à l’est du pays. Il continue d’y avoir tous les jours des morts. Chez nous on n’en parle plus, les journaux se préoccupent d’autres choses. Il n’y a que les changements qui intéressent. Pour les médias, les guerres qui durent sont inexistantes. Plus tard nous rencontrerons quelqu’un dont les parents vivent encore en Crimée. Il nous racontera qu’il va parfois leur rendre visite et à quel point c’est compliqué. En train jusqu’à la frontière provisoire. Puis passer la frontière à pied ou monter dans une voiture dont le conducteur se fera chèrement payer. On ne peut pas dire son nom par précaution; il paraît que cela pourrait éventuellement le mettre en danger.

L’ensemble du monastère Lavra sous la conduite d’Halyna. Coupoles dorées fraîchement restaurées, le pavé inégal, les arbres aux couleurs d’automne et les chemins qui descendent vers le fleuve. La mémoire, impossible d’y échapper en Ukraine. Ce pays dont la jeune indépendance remonte à vingt-six ans n’a de cesse d’être relié au passé. La religion, les racines, le territoire autrefois pourtant disputé entre la Pologne et la Lituanie, puis l’empire austro-hongrois, et enfin la Russie. La Crimée et le Dombass sont deux épines aiguës qui blessent continûment le corps ukrainien. L’église orthodoxe est partagée entre le patriarcat de Moscou et celui de Kiev et dans l’immense musée de la Seconde Guerre mondiale, la salle de la résistance est divisée, à gauche les Soviétiques et à droite les Ukrainiens. Comme si l’Ukraine se détachait rétrospectivement de l’Union Soviétique. Ce passé, elle n’en veut plus. Ou seulement en victime de la famine – holodomor, littéralement extermination par la famine – organisée par Staline. Une étude a récemment paru sur l’influence de cette période de privations terribles sur les comportements alimentaires actuels, la tendance à faire des provisions, à devoir terminer son assiette et le monument remonte à 2008 seulement. Dans ce musée de la guerre, ce sont les photos qui submergent, les lettres – les destins. Comme s’il fallait se compter, donner les noms et les vies, le plus possible, pour que le pays existe enfin.

Bien sûr, au soir, le quartier autour de la porte dorée et la rue Yaroslav Val abritent la vie actuelle, dans les cafés l’accès internet est simple, sans mot de passe, et les macbooks sont les mêmes qu’à Paris ou Berlin. Dans un restaurant végétarien nous faisons la connaissance de Mark Belorusets, traducteur en russe de Celan et de Herta Müller, ainsi que de sa femme, Alla Zamanskaya, qui a mis en scène la première En attendant Godot dans l’Ukraine indépendante. Lui est d’une incroyable érudition, jamais à court d’anecdotes, et à l’aide de mon simili russe, je parle avec elle de Marina Tsvetaïeva – car la langue russe est pour moi intimement liée à sa poésie mais ici, même s’il y a de nombreux russophones, c’est souvent la langue de l’ennemi.

Le soir nous dînons avec Mark Belorusets et sa femme Alla, qui est metteuse en scène de théâtre. Mark et sa femme, nous les verrons trois soirs durant. Mark est petit, âgé, bien maigre, extrêmement vivant, parlant un très bel et approximatif allemand. Par Nelia nous savons qu’il n’a pas eu le droit de faire des études de sciences humaines sous le régime soviétique, parce que juif, et qu’il a travaillé des décennies comme ingénieur des travaux publics avant de pouvoir se consacrer, ces dernières années seulement, à sa passion véritable et traduire, entre autres, Paul Celan en russe. Il a une gestuelle très personnelle, pose en parlant une main sur son front qui recouvre, outre ce front porté vers l’avant, une partie du visage, et plisse les yeux d’un air pensif. Alla paraît sensiblement plus jeune, elle est blonde, douce et espiègle. Tous deux se touchent souvent incidemment, s’effleurent du bras ou seulement d’un doigt. Comme ils s’aiment ! Gratitude pour ces instants où il est permis d' »assister» à ce bel amour.

Alla raconte une fable. Une femme qui est très bonne cuisinière, tout le monde est toujours enchanté de ses repas. Après sa mort, sa fille reproduit ses recettes mais les gens n’aiment pas particulièrement sa cuisine. « Pourquoi n’êtes-vous pas enchantés », demande-t-elle (moment particulièrement savoureux de l’histoire). Elle décide de conjurer l’esprit de sa mère lors d’une séance de spiritisme et de lui demander en quoi elle se trompe. La mère apparaît et lui dit : « Tout ce que tu fais est bien mais il faut toujours donner aux gens un peu moins que nécessaire afin qu’ils ne sentent pas rassasiés. » Cette fable pourrait bien évoquer l’Ukraine. Ou est-ce moi qui la comprends ainsi ?

20.10.2017

Il fait beau, encore, une fin d’été qui s’attarde. Le monastère Sainte Sophie est un havre de paix et la cathédrale, une splendeur, avec ses coupoles vertes et dorées, ses mosaïques byzantines. Quels mots peuvent donner idée de l’atmosphère recueillie des églises orthodoxes – même les plus grandes ? La rareté de la lumière invite à la prière, au retrait en soi. Et puis, cette église en contient une autre, Saint Michel, détruite sous Staline pour édifier un bâtiment officiel puis reconstruite à la proclamation de l’indépendance. Des mosaïques et des fresques ont pu être sauvées, entreposées dans cette cathédrale proche. Saint-Michel n’est pas loin de Maidan et lors de la révolution, un soir, des manifestants acculés ont frappé à la porte du monastère – qui paraît frêle, insérée dans ce long mur blanc. Les moines leur ont ouvert puis ont refermé la porte sur les policiers. En amont de Maidan – cette longue place devenue en 2013 symbole, traversée par la rue Krechtchatyk, l’une des artères les plus belles de Kiev – des photos rappellent les morts de cette révolution. En Ukraine, la photographie semble être l’art du recensement des défunts.

Nous retrouvons Maria, bibliothécaire de l’Institut Goethe, pour une promenade au parcours accidenté – Kiev est une ville de collines – dans le quartier de Podil, avec ses maisonnettes colorées, autrefois un quartier pauvre, la ville princière s’étant construite sur des hauteurs, devenu, avec ses rues étroites, l’un des lieux favoris des artistes. Combien, à Kiev, sont venus d’ailleurs ? De Crimée, du Dombass, arrivés avant l’annexion ou la guerre, ayant fui alors, venus avec leur famille ou ayant laissé quelqu’un sur place. Toute liaison aérienne entre l’Ukraine et la Russie est coupée. Il n’y a plus de train pour aller de Kiev à Sébastopol – il faut s’arrêter à la frontière, descendre, changer, prendre un bus. Et le préfixe, pour téléphoner, est devenu russe.

Après une pause déjeuner au self Puzata Hata – où s’étalent les plats que faisait ma grand-mère sous d’autres noms, pelmeni et vareniki pour les kreploch, bramboracky pour les latkes, seul le bortsch s’appelle ainsi dans toutes les langues – nous allons au musée de Tchernobyl. Le Dniepr, qui coule au bas de cette colline, a pour affluent la Pripiat, qui longe le site de la centrale et la ville du même nom, devenue fantôme, dont l’une des salles du musée répertorie la brève vie – seize années … Le fonctionnement de la centrale atomique, les circonstances de l’accident, l’uniforme blanc des liquidateurs, la tenue inadaptée des pompiers, et les photos, encore et toujours, des envoyés sur cet étrange front, tout est là, exposé, éclairé par les explications d’une formidable guide. Au bout du chemin, les témoignages de soutien dont ceux des Japonais dès avant Fukushima. Et une carte où s’allument les centrales nucléaires encore en fonction. Beaucoup en France, bien sûr, tandis que l’animation qui montre la progression du nuage de Tchernobyl prouve bien que la France, contrairement aux affirmations d’alors et aux croyances encore ancrées chez les visiteurs français d’aujourd’hui, paraît-il, ne fut pas épargnée. Tchernobyl – à cent kilomètres de Kiev. De nombreux habitants de Pripiat furent évacués dans la capitale. Quelques centaines sont revenus vivre dans la zone interdite – des femmes âgées, surtout, souhaitant terminer chez elles leur vie. En voyant, à l’entrée, l’étagement des panneaux indicateurs des villes et villages devenus lieux interdits, en voyant, à la sortie, leur autre face, je pensais au village de Fleury, au pied de l’ossuaire de Douaumont, détruit pendant la Première Guerre mondiale et devenu forêt dont les chemins portent le nom des anciennes rues, je pensais aux paroles recueillies par Svetlana Alexievitch dans son beau livre sur Tchernobyl – une guerre où l’ennemi est invisible.

Le musée Tchernobyl. Cécile a éternué dans le musée et notre guide ukrainienne lui a dit, « Santé » en allemand (et la seconde fois : « et beauté »).

Particulièrement effrayantes, les prises de vue des journées d’après la catastrophe, la fête du 1er mai (l’accident s’est produit le 26 avril). L’insouciance. Les visages joyeux, inconscients. Les gens sont dans la rue sans aucune protection. Plus tard je me demande si ces visages insouciants ne sont pas d’une certaine façon les nôtres et que, de la même manière, nous ne percevons pas, nous ignorons le danger, les menaces qui nous entourent.

En fin de soirée, vu depuis la fenêtre de l’hôtel une rougeur à l’horizon (soleil depuis longtemps couché). Le réacteur brûlerait-il de nouveau ? Allongée sans dormir, cette nuit-là, j’entends par la fenêtre ouverte un bourdonnement monotone et sonore incessant, comme provenant d’un générateur électrique. Après m’être endormie, cauchemar. Un de ces rêves récurrents, devoir-absolument-se-rendre-quelque-part-mais-sans-pouvoir ; mes jambes ne m’obéissent pas. Comme si elles pesaient des tonnes ou comme si j’étais enfoncée dans la boue jusqu’à la ceinture. Entre temps me suis relevée (en état de veille, ça va) et ai écarté le rideau : la lueur rouge à l’horizon est toujours là. Dans quelle direction se trouve Tchernobyl ? 100 kilomètres à peine à vol d’oiseau.

21.10.2017

Passée par hasard devant le musée d’art et entrée. Autoportrait du poète national Taras Chevtchenko (1814-1861) qui était aussi peintre. Né serf, lis-je plus tard, rachat de sa liberté par des amis riches. Bannissement, prison, interdiction d’écrire.

Devant l’autoportrait qui semble être un portrait étonnamment beau est fixée une barre métallique qui lui couvre la moitié du visage. Sur une petite notice il est expliqué qu’il s’agit du travail d’un artiste contemporain voulant faire prendre conscience des dures conditions de vie des handicapés en Ukraine. Je me dispute (pas vraiment) avec Thorsten parce que je verrais volontiers le tableau en entier et que je trouve ce genre d’interventions totalement déplacé. Des barres métalliques ont été fixées en divers endroits du musée, y compris au sol et sans signalisation, pour que le visiteur du musée tombe, se casse les os et devienne lui-même si possible handicapé.

© Anne Weber

L’après-midi Babi Yar. Il faisait jusque-là un temps très doux mais aujourd’hui c’est le froid. Le métro amène directement au site qui semble s’étendre sans limites aux quatre points cardinaux. S’y trouvent une énorme tour de la radio, le siège de la chaîne de télévision publique ukrainienne, le bâtiment administratif de l’ancien cimetière juif (seul bâtiment ayant survécu à la guerre) et une trentaine de monuments divers, commémorant chacun un groupe spécifique de victimes. Il n’a pas été possible de se mettre d’accord sur un monument unique consacré à toutes les personnes assassinées à Babi Yar pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur le premier monument, érigé trente-cinq ans après, les victimes ne sont désignées que comme de « paisibles citoyens soviétiques ». De notre guide nous apprenons que l’accès à la fosse profonde où gisent les restes de dizaines de milliers de morts fut interdit par un barrage et que la fosse fut remplie de boues industrielles provenant d’une briqueterie voisine. En 1961 le barrage céda et les boues mêlées d’ossements ensevelirent nombre de riverains dont plus d’un millier succombèrent. La vengeance des morts, auraient alors pensé les gens de Kiev, et je le pense aussi. Comme souvent les pierres tombales juives mises à bas, utilisées ensuite incognito pour construire des maisons et des routes, se répartissent dans toute la ville et ne peuvent plus en être séparées, les ossements des personnes assassinées – ou ce qu’il en restait après les actions de dissimulation et de crémation des Sonderkommandos allemands face à l’avancée de l’Armée Rouge – se sont ici échappés de leur fosse commune.

Sur ce site se trouve également un petit terrain de football ; quelques passants viennent flâner. Là comme dans un autre endroit du site, une sorte de première pierre d’un centre juif de commémoration qui n’est pas encore advenu et qui n’adviendra pas plus à l’avenir puisque nous sommes dans un cimetière et que la tradition juive interdit toute construction sur une terre consacrée, nous explique Mykhaylo Tyahlyy.

Le métro et ses escaliers roulants infinis plongeant dans les profondeurs ou remontant des entrailles, son bruit assourdissant rendant toute conversation impossible, m’emmène jusqu’à l’immeuble de la radio nationale qui héberge une radio publique indépendante soutenue par des fonds européens, américains, ou issus du crowdfunding. Elle émet en ligne mais bénéficie de quelques heures sur la fréquence de la chaîne nationale, matin et soir. L’interview mené par Irina Slavinska dans un français parfait porte sur la mémoire.

La mémoire… Babi Yar n’est pas vraiment dans le centre mais tout de même en ville, maintenant, on y va en métro. Sur la terre nue creusée de ravines ont poussé herbe et arbres. Ont fleuri les monuments en souvenir – un souvenir éclaté. C’est l’historien Mikhaylo Thyahlyy qui nous guide à travers ce labyrinthe mémoriel, un spécialiste de l’histoire des tziganes.

Cela a commencé par des affiches placardées dans les rues convoquant les habitants juifs de Kiev en un lieu unique de rendez-vous. De là on les mène directement à ces ravins où ils sont battus, déshabillés, fusillés. C’est le jour de Kippour et l’année 1941. Plus de 33.500 exécutés en deux jours. 100.000 morts en tout – parmi eux des résistants, aussi, des tziganes, des prisonniers de guerre soviétiques, des internés psychiatriques, des nationalistes. En 1943, devant l’avancée de l’Armée rouge, la Wehrmacht réquisitionne les prisonniers de guerre pour exhumer les corps et les détruire par incinération. La première commémoration, en 1966, est clandestine et célèbre la mémoire des victimes juives. Victor Nekrassov, qui avait publié un texte en 1959 réclamant un monument en mémoire de Babi Yar assiste à la cérémonie. En 1961 Evegeni Yevtuchenko avait écrit quant à lui un poème commençant par ces mots : « Il n’y a pas de monument à Babi Yar ». Aujourd’hui il y en a une trentaine, l’officiel de l’Union soviétique, en 1976, à la mémoire des civils et militaires fusillés par l’occupant allemand – sans autre précision. D’autres, après l’indépendance, aux victimes juives, tziganes, aux enfants, aux internés psychiatriques, aux prêtres, aux nationalistes… Après avoir marché sur cette nécropole, contemplé l’éclatement de la mémoire, perçu certaines hostilités, je préfère revenir au poème de Yevtuchenko qui s’intitule « Babi Yar, je suis venu à toi » et continue ainsi, « Aujourd’hui j’ai autant d’âge/que tout le peuple juif », et qui, avec les mots de Nekrassov, constitue le seul monument d’une mémoire unifiée, que permet la littérature.

En soirée est prévu un « dîner avec l’intelligentsia ukrainienne », c’est-à-dire Mark et Alla. (Je me doutais que l’intelligentsia ukrainienne consisterait en Mark et Alla, dit Cécile en riant.) Nous nous réjouissons de les voir. J’ai honte de mon appétit ; tous deux mangent très peu et ne boivent pas. Le restaurant offre un mélange extrêmement étrange de folklore et d’avant-garde. Se trouvant non loin de Maïdan, il semble voué au combat pour la liberté et l’indépendance. À l’entrée nous devons tous donner un mot de passe, quelque chose comme « nous luttons et nous vaincrons », en ukrainien, bien sûr. Notre accompagnatrice Halyna doit répéter plusieurs fois la phrase car sa prononciation sonne peut-être trop russe. Pour nous autres étrangers, on finit par renoncer à exiger de nous le mot de passe. À l’intérieur une sorte de course à obstacles avant d’être enfin conduits à notre table. Avant-dernière étape, on nous demande de nous asseoir à un comptoir où sont proposés cognac, porto et apéritifs mais à peine sommes-nous installés que la paroi à notre droite et le banc sur lequel nous sommes assis se mettent en branle et nous voici transportés comme dans un train fantôme dans la pièce d’à côté. Nous sommes les premiers arrivés et j’ai du mal à imaginer que Mark et Alla seront eux aussi acheminés sur ce banc. De fait, ils arrivent dans la salle tout à fait normalement, à pied.

Au cours de la soirée nous relatons notre visite à Babi Yar. Mark évoque le poème Baby Yar d’Eveguéni Evtouchenko qui date de 1961 et fut traduit en allemand par Paul Celan. Grâce à internet nous l’avons quelques secondes plus tard sous les yeux. On me demande de le lire à voix haute. Au milieu du vacarme du restaurant et d’une musique crispante résonnent à travers moi la voix du poète russe et la voix de Celan et je sens à quel point les trois personnes d’origine juive à table avec moi écoutent ma voix et à travers elle, celles lointaines des morts et il me semble inconvenant de m’entendre prononcer ces mots. Tout en lisant je ne puis me libérer de la pensée de ce que je suis, du fait que je fais figure de descendante de nazis allemands mais je continue, je n’entends plus le vacarme de la salle, seulement la voix et les voix qui sonnent avec elle, et à mesure de la lecture se dissipe lentement la pensée de mon identité et de mon rôle, ce qui est lu emplit l’espace comme une oraison funèbre qui continue de résonner, comme une prière, les larmes me viennent aux yeux, ma voix devient moins sûre, le poème se termine, silence.

22.10.2017

Ici on se fait apparemment une autre conception de ce que doit être un musée. Ni le musée de Tchernobyl ni celui de la Seconde Guerre mondiale ou celui de ce matin, le musée Boulgakov, ne ressemblent à un musée occidental. Quelle différence ? Au lieu de présenter des objets, il y a toujours une mise en scène mais pas au sens d’une scénographie prétendument objective qui nous serait, elle, familière ; on a plutôt le sentiment que les gens très impliqués qui nous mènent à travers les musées ont réfléchi eux-mêmes au parcours avec amour, avec un profond engagement, pour lui donner un sens défini, plus « élevé ». Jusqu’alors ces mises en scène à l’aspect un peu bricolé me plaisaient plutôt. Dans la maison de Boulgakov, c’est une comédienne/tragédienne de soixante-cinq ans, peut-être, avec un grand pendentif voyant autour du cou qui fait le guide et dont Cécile et Thorsten diront ensuite qu’elle est un personnage de roman, ce qui ne l’empêche pas de m’agacer quelque peu. Elle parle anglais avec un très fort accent si bien que je comprends environ un dixième de ses assertions, fait des gestes théâtraux censés mettre en branle notre imagination. La maison dans laquelle nous déambulons est celle où se situe le roman de Boulgakov, La Garde blanche, ainsi parcourt-on à la fois l’appartement de Boulgakov et celui de la famille Tourbine qui y habite pendant la guerre civile, dans le roman. Toutes les portes sont fermées et la tragédienne nous ouvre chaque nouvel espace avec des gestes mystérieux et grandiloquents, comme si une surprise sublime nous attendait à chaque fois, et peut-être aurait-on pu effectivement s’imaginer être dans le roman si on ne s’en faisait pas chasser en permanence par les murmures et gesticulations de cette passionnée de Boulgakov. Dans l’une des pièces, elle s’avance vers la porte donnant sur la chambre voisine comme si elle voulait l’ouvrir puis recule et nous mène devant une armoire murale vide dont elle ouvre les portes et la paroi du fond, sur quoi elle nous invite à nous pencher et à aller dans la pièce voisine en passant à travers l’armoire. Quel intérêt, cette traversée de l’armoire ? Y a-t-il un lien quelconque avec l’œuvre ou la vie de Boulgakov ? Je ne l’ai pas compris. À la toute fin de la visite on nous demande d’avancer vers un grand miroir mural. La dame appuie sur un bouton et à travers le miroir, des lumières commencent à danser, l’ensemble étant visiblement censé représenter le délire d’un Alex Tourbine blessé et gravement malade du typhus par surcroît ; j’ai eu le sentiment après-coup que la dame avait remué le bras tel un spectre et provoqué des sortes de hululements mais ce n’est sans doute que le peu d’imagination qui me restait après cette visite guidée.

Avec Evgenia Molyar nous parcourons Kiev – sous un ciel gris et froid, un avant-goût d’hiver – à la recherche des mosaïques soviétiques qu’elle tente de préserver. L’art soviétique est persona non grata. Les artistes encore en vie n’osent plus réclamer la paternité ni la préservation de leurs œuvres. Ces œuvres, on les trouve cependant, statue équestre masquée par un échafaudage, rescapée de justesse mais une jambe du cheval a été vandalisée, mosaïques dissimulées sous les enseignes et devantures de magasins. Certaines sont restées intactes, sur des façades d’immeubles, déclinant sous diverses formes – glorification du travail, processions héroïques aux couleurs vives qui n’omettent pas les symboles traditionnels de l’art des mosaïques. Mais l’opposition au mouvement de décommunisation n’a pas bonne presse et les moyens d’Evegenia pour recenser ces œuvres à Kiev et à travers l’Ukraine sont plus qu’artisanaux. La visite se termine par un bâtiment en forme de soucoupe volante (décidément, la science-fiction à l’époque soviétique n’était pas seulement prisée en littérature mais aussi en architecture) qui abrite de façon inattendue une salle à l’acoustique parfaite, au milieu d’immeubles sans grâce.

Puis Halyna nous mène à travers le cimetière Baïkove où sont inhumées nombre de personnalités ukrainiennes. Une porte luthérienne, une porte orthodoxe – signes d’une ancienne séparation. Dans la partie la plus récente, les noms polonais de la partie ancienne ont disparu tandis que sous l’uniformité cyrillique se cachent des familles Tetelbaum ou Shapiro. Mais ces dernières années, les croix orthodoxes ont reparu.

Après, la gare aux dimensions de cathédrale est d’une animation bienvenue. Les salles d’attente sont d’un calme luxueux, à l’écart de la densité de la foule. Devant les panneaux électroniques semblables à ceux des aéroports, je pense à la gare de Varsovie, en 1990, où rien n’était écrit, où des femmes, au guichet, récitaient à une vitesse impressionnante les horaires sur demande. Les trains, eux, pourraient être d’époque.

Finalement ce sont les gens plus que le paysage et la ville que j’emporterai avec moi, ce sont Nelia, Halyna, Polina, Mykhaylo Tyahlyy, leur amabilité, leur amitié et leur engagement, et ce sont Alla et Mark, oui, je crois que c’est Mark surtout, dont le visage et le charme empreints de souffrance et de rire me semblent inoubliables, impérissables.

Je n’aurai pas tout noté – ni la théâtralité du musée Boulgakov, ni les conversations échanges riches ni la présence des manifestants et du drapeau nationaliste aux abords du parlement – juste un peu effleuré la forme d’une ville hantée par un passé glorieux, vouée aux violences du présent et incertaine de l’avenir…