La Russie a annoncé le 23 avril dernier l’ouverture d’une enquête controversée sur les crimes qu’auraient commis la Finlande et l’armée finlandaise en Carélie orientale, pendant la Seconde Guerre mondiale, contre des populations civiles et des soldats soviétiques.

Retour sur l’histoire contemporaine mouvementée de ce pays d’Europe du Nord, riverain de la mer Baltique, avec Louis Clerc, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Turku. Propos recueillis par Matthieu Boisdron.

Le Courrier d’Europe centrale. La Finlande est, jusqu’en 1917, une partie intégrante de l’Empire russe et possède d’ailleurs un statut particulier. Elle n’obtient son indépendance qu’en 1917 seulement. Pouvez-vous nous expliquer les étapes qui mènent à cette émancipation ?

Louis Clerc. Pour trouver les origines du statut d’autonomie de la Finlande, il faut remonter au début du XIXe siècle. L’Empereur russe, Alexandre Ier, en vertu du traité de Tilsit qu’il signe en juillet 1807 avec son homologue français, Napoléon Ier, s’engage à faire pression sur les Suédois de façon à les pousser à se joindre au blocus continental dirigé contre le commerce du Royaume-Uni. N’y parvenant pas par des moyens diplomatiques, il envoie ses troupes au travers de la frontière et conquiert donc la Finlande.

Au sein de l’Empire, la Finlande sert bientôt d’exemple pour illustrer une nouvelle manière de gérer les relations entre centre et périphérie.

Au sein de l’Empire, la Finlande sert bientôt d’exemple pour illustrer une nouvelle manière de gérer les relations entre centre et périphérie. Les Russes lui donnent donc un statut assez large d’autonomie dont les Finlandais vont s’emparer en faisant en sorte qu’à Saint-Pétersbourg les affaires finlandaises soient gérées par des Finlandais. C’est pourquoi le secrétaire aux affaires finlandaises de l’Empereur est un Finlandais. C’est un système administratif qui se met en place de façon progressive au cours du XIXe siècle et qui fait de la Finlande une entité administrative et aussi, sur la carte, un territoire qui sera géré de façon plus ou moins directe par les Finlandais eux-mêmes.

Ce statut est toutefois remis en question à la fin du XIXe siècle par Alexandre III puis Nicolas II qui considèrent que l’arrangement mis en place dépend uniquement du bon vouloir de l’Empereur et que ce dernier peut donc y revenir quand il le souhaite. Au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale, ce statut d’autonomie a vraiment été réduit à la portion congrue ; les Finlandais n’ont plus la possibilité de véritablement s’administrer par eux-mêmes, leur diète autonome est interdite de réunion, etc. Malgré cela, les responsables finlandais en charge au début du XXe siècle appartiennent à une génération conservatrice dont les membres expriment une grande loyauté à l’égard de l’Empire. S’ils sont attachés au statut d’autonomie, ils ne pensent ni ne veulent l’indépendance. L’indépendance qui intervient en 1917 est donc d’abord un processus qui trouve son origine dans les développements propres à la Première Guerre mondiale.

C’est bien la destruction de l’Empire russe qui pousse cette génération à s’affranchir. Il y a donc ce processus administratif et politique, mais il y a également un processus d’ordre culturel qui est la constitution au cours du XIXe siècle d’une véritable identité nationale finlandaise. La Grande Guerre conduit à la conjugaison de ces deux phénomènes qui aboutissent en décembre 1917. Face à la révolution bolchevique, le Sénat finlandais décide en effet de déclarer l’indépendance du pays.

La Finlande, est, en 1918, la proie d’une véritable guerre civile. Quels en sont les ressorts, les enjeux et les résultats ?

La guerre civile finlandaise est le résultat d’une réplique de la guerre civile russe. On voit s’affronter exactement sur les mêmes bases les « rouges » et les « blancs ». Elle se déroule toutefois dans un contexte spécifique et se déclenche à l’issue d’une lente progression de la radicalisation des deux côtés.

La guerre civile finlandaise est le résultat d’une réplique de la guerre civile russe.

On a, en Finlande, un parti social-démocrate qui, de longue date, domine la gauche du spectre politique local et s’entend depuis 1905 avec les forces bourgeoises et conservatrices pour développer une législation sociale relativement ambitieuse. Mais dans les conditions de la Première Guerre mondiale là encore, la crise économique qui frappe la Finlande – très dépendante du commerce extérieur, y compris pour des denrées de première nécessité – contribue à la radicalisation d’une partie des sociaux-démocrates devenus sensibles à l’expérience révolutionnaire russe. La guerre rend par ailleurs bien plus disponible qu’auparavant des armements en grand nombre. Une sorte d’équation mortifère est ainsi posée : crise économique, radicalisation politique, accessibilité des armes… Des milices sont constituées des deux côtés, au fil de 1917.

Tout cela explose en janvier 1918 ; chacun des camps cherchant à s’accaparer les fruits de l’indépendance. Cette guerre civile dure tout le printemps 1918 et se termine en mai par la victoire des « blancs », soutenus par l’Allemagne. Le bilan est très lourd : environ 35 000 morts sur une population d’un peu plus de 3 millions de personnes. 9 000 seulement de ces victimes tombent durant les combats, dont la bataille de Tampere, plus grand affrontement militaire en Europe du Nord depuis les guerres napoléoniennes. La majeure partie meurt du fait d’épisodes de terreur, d’abord rouge puis blanche, dans des camps de prisonniers, ou de malnutrition et maladies. La guerre civile laisse donc un traumatisme profond au sein de la société finlandaise.

Dans l’entre-deux-guerres, comment se positionne la Finlande dans la Baltique et quelles sont ses relations avec les grandes puissances, notamment avec l’Union soviétique ?

Les choses se passent d’une façon assez compliquée car la Finlande s’extrait de sa guerre civile et de la Première Guerre mondiale avec le soutien de l’Allemagne qui envoie une division, commandée par le général Rüdiger von der Goltz, pour aider les « blancs » en avril 1918. On considère parmi les vainqueurs que l’indépendance finlandaise a contribué à la sortie de guerre de la Russie qui leur a posé d’importants problèmes. C’est assez paradoxal puisque les Allemands considèrent pour leur part que la guerre civile finlandaise a été encouragée au contraire par les Alliés.

Lorsque s’ouvre la Conférence de la paix de Paris en 1919, les Alliés considèrent donc que la Finlande doit prouver qu’elle est digne de devenir un État souverain. La Finlande doit donc se laver de la réputation qui lui colle à la peau. La Finlande contribue aussi modérément aux interventions alliées en Russie, accueillant des missions militaires alliées mais refusant de participer à une intervention à Petrograd. En 1920, les Finlandais se rapprochent des Soviétiques et signent en octobre 1920 à Tartu, en Estonie, en marge du traité russo-estonien, un traité qui met un terme à l’état de guerre entre les deux belligérants et qui délimite la frontière. Pour les Finlandais, ce traité constitue comme une seconde indépendance puisqu’il règle concrètement son expression territoriale.

« Les indépendances de 1919-20 restent indissociables de la première expérience démocratique des pays baltes »

En somme, une fois la guerre civile terminée, la première question pour les Finlandais est le rétablissement de leurs relations avec les puissances occidentales. Et ils s’y emploient lors de la Conférence de la paix de Paris grâce à tout un travail de réseaux et de lobbying qui se passe en marge des tractations ; à la manière d’ailleurs de beaucoup d’autres pays successeurs ou émergents de cette époque. Par ailleurs, les relations avec les Soviétiques sont d’abord très hostiles mais s’apaisent avec la signature du traité de Tartu. Ensuite, les Finlandais vont adopter une politique de neutralité qui cherche à se positionner entre les grandes puissances et à s’arrimer à des rassemblements de pays plus ou moins petits constitués dans le cadre de la Société des Nations. Dans un premier temps, les Finlandais envisagent un rapprochement avec la Pologne et les pays baltes pour constituer une sorte d’alliance baltique qui permettrait à chacun d’eux de peser davantage collectivement, notamment à Genève. Par la suite, ils pensent à une entente avec les pays scandinaves. Ces projets n’aboutissent pas véritablement. Dans les années trente, on en est là sans que tout cela soit concrètement formalisé, en bonne et due forme, via un texte ou un traité. Parallèlement à cela, les Finlandais cherchent à conserver de bonnes relations avec l’Union soviétique. En 1934, dans le contexte d’une politique de voisinage initiée par Moscou, un traité bilatéral est signé. En 1937, le ministre des Affaires étrangères finlandais effectue une visite en URSS qui se passe assez bien.

Cette politique étrangère finlandaise repose donc sur plusieurs piliers : l’affirmation de la neutralité, l’affirmation d’une solidarité scandinave qui structure les relations extérieures du pays, l’attachement à la SDN et à ses principes et enfin une grande méfiance à l’égard de l’URSS qui se révèle dans une véritable difficulté à discuter avec cette altérité radicale qu’incarnent les Soviétiques. Cette prévention à l’égard des Soviétiques est on l’a vu à géométrie variable, puisque le milieu des années 1930 voit des relations assez stables. Mais dans la fin des années 1930, alors que Moscou fait pression pour obtenir des modifications de la frontière de 1920, on observe deux choses. D’abord la conviction profonde des Finlandais d’être dans leur droit. L’affirmation de la neutralité, à partir du moment où elle est énoncée par leur parlement, s’impose dans une acception performative du verbe. Toute discussion avec les Soviétiques qui viendrait questionner ce statut de neutralité est donc à écarter. La deuxième chose, c’est qu’ils sont convaincus de la solidarité scandinave et de celle des puissances occidentales à leur égard. Et d’ailleurs, on peut constater que les Finlandais n’avaient pas complètement torts puisqu’en 1939-40, même si les choses ont mal tourné par la suite, Français et Britanniques sont venus à leur secours. Il faut enfin ajouter que cette politique de neutralité est extraordinairement populaire dans le pays. Le soutien public est très fort. On retiendra la formule sarcastique a posteriori du diplomate Max Jakobson, qui résume la position finlandaise en 1939 de la sorte : « comme le whisky et l’eau de seltz, la neutralité et la coopération scandinave allaient toujours ensemble, comme une recette magique grâce à laquelle la partie Nord-Est du continent européen serait préservée de la guerre mondiale ».

La Carélie constitue dès cette époque un enjeu tout à fait spécifique dans la région. Pouvez-vous nous en expliquer les raisons ?

La Carélie constitue un enjeu culturel car elle est considérée comme le berceau de la culture et de la langue finlandaises. De ce fait, c’est un enjeu irrédentiste pour une partie de la classe politique qui considère que l’ensemble de la Carélie devrait être finlandaise.

La Carélie constitue un enjeu culturel car elle est considérée comme le berceau de la culture et de la langue finlandaises.

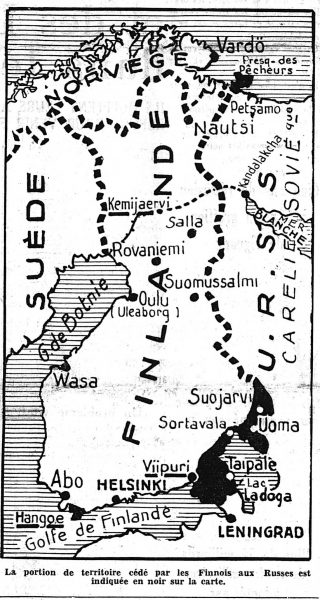

Il faut s’accorder sur les termes et préciser qu’il y a plusieurs Carélies. Il y a l’isthme de Carélie, une région qui fait partie de la Finlande entre 1917 et 1940 et qui se centre sur la ville de Viipuri. Ensuite, il y a la Carélie orientale qui est une partie beaucoup plus à l’Est, entre les lacs Ladoga et Onega et plus au Nord, où vivent des populations finnophones mais souvent de religion orthodoxe. Les Finlandais projettent beaucoup de fantasmes sur ce territoire et certaines groupes nationalistes ont le projet d’intégrer toute la Carélie à une « Grande Finlande ». La question prend même par moment une tournure militaire puisqu’au début des années 1920, certains de ces groupes organisent des expéditions en Carélie orientale en espérant créer des faits accomplis à la frontière avant d’être repoussés par la Soviétiques à l’époque.

Dans les années 1920 et 1930, l’Union soviétique vide presque entièrement la région de sa population, déportant entre 25 et 30 000 personnes. Il y a donc d’importants déplacements de population, ce qui fait que la Carélie orientale que redécouvrent les Finlandais en 1941, lorsqu’ils en conquièrent une partie en collaboration avec les Allemands, est bien différente de ce qu’ils avaient gardé en mémoire. C’est un territoire désormais russisé.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Finlande combat donc aux côtés de l’Allemagne, contre l’URSS. Pour quelles raisons ?

La raison à la co-bélligérance de la Finlande aux côtés de l’Allemagne contre l’URSS pendant la Seconde Guerre mondiale, entre juin 1941 et septembre 1944, doit être trouvée dans le conflit armé qui oppose Finlandais et Soviétiques, à l’hiver 1939-1940. Cette « guerre d’hiver » a été provoquée par l’Union soviétique pour des raisons territoriales, Moscou désirant obtenir une rectification de frontière. La Finlande se défend bien mais en mars 1940, elle est contrainte de signer un traité de paix extrêmement dur qui ampute la Finlande de territoires à l’Est, et en particulier de la ville de Viipuri et de l’essentiel de l’isthme de Carélie. La Finlande, qui était après la Première Guerre mondiale un État satisfait, devient après mars 1940 un État révisionniste.

La Finlande, qui était après la Première Guerre mondiale un État satisfait, devient après mars 1940 un État révisionniste.

C’est cette intense frustration qui pousse le gouvernement à chercher d’abord des soutiens concrets. Il les obtient auprès de Londres et de Paris mais l’effondrement de la France en mai-juin 1940 et l’isolement du Royaume-Uni qui suit cette première phase de la guerre encouragent le cercle le plus restreint de la décision en Finlande à se rapprocher de l’Allemagne. Berlin apparaît comme le seul recours d’autant plus que Moscou exerce à nouveau d’intenses pressions pour que soient modifiées les frontières établies en mars 1940. La coopération, d’abord économique, devient de plus en plus étroite et bascule sur le plan politique puis militaire. Dans l’espoir de retrouver les territoires perdus, les Finlandais s’associent à l’opération Barbarossa d’invasion de l’URSS engagée par l’Allemagne en juin 1941.

Comment la Finlande aborde-t-elle la sortie de la Seconde Guerre mondiale ? En raison de sa position géographique, quel rôle joue-t-elle pendant la guerre froide ?

Il faut d’abord poser la chronologie. En septembre 1944, la Finlande signe un armistice avec les Soviétiques. En février 1947, dans le cadre du traité de Paris, les modalités de paix sont définies entre les deux pays. Au printemps 1948, un traité d’amitié et d’entraide est conclu entre Helsinki et Moscou.

On oublie souvent dans ce contexte l’importance des développements de la politique intérieure finlandaise, desquels il faut dire un mot. Après la conclusion de l’armistice finno-soviétique, les mouvements et organisations politiques communistes qui étaient interdits en Finlande depuis le début des années 1930 sont de nouveau autorisés. Les communistes entrent au gouvernement dès la fin 1944 et obtiennent un bon résultat lors des élections de mars 1945. Les vaincus de la guerre civile retrouvent un espace d’expression politique. Néanmoins, malgré ce mouvement, à aucun moment les communistes ne parviennent à devenir la principale force du pays, ou même la principale force à gauche. Le parti social-démocrate, très bien implanté, qui a été représenté au gouvernement pendant toute la guerre, s’ancre dans des réseaux sociaux et syndicaux forts et est soutenu par des financements suédois puis américains dans les années 1950. Il demeure solide. Il n’y a donc pas en Finlande le processus que l’on peut observer dans d’autres pays centre-européens, avec une absorption des sociaux-démocrates par les communistes. Le gouvernement finlandais reste une réalité stable, l’état finlandais existe et fonctionne, et les autorités ont une véritable légitimité dans leurs relations et leurs discussions avec l’URSS.

La Finlande est un pays périphérique qui n’est pas prioritaire dans la stratégie de Staline.

Par ailleurs, le pays n’est pas occupé militairement. Staline a en effet d’autres préoccupations en septembre 1944 que d’occuper un pays qui a une réputation difficile. La Finlande s’est battue avec beaucoup de pugnacité pendant l’hiver 1939-1940, puis lors de la « guerre de continuation » entre 1941 et 1944. En juin 1944, la Finlande a tenu bon face à une puissante offensive soviétique menée en parallèle avec le débarquement en Normandie et l’opération Bagration. Staline sait donc que conquérir la Finlande demandera d’importantes ressources. Or, la Finlande est un pays périphérique qui n’est pas prioritaire dans la stratégie de Staline. Malgré sa position exposée et les difficultés économiques qu’elle rencontre à l’issue de la guerre, la Finlande est un pays stable qui possède donc des marges de manœuvre face à l’URSS par rapport notamment à d’autres pays d’Europe centrale. Staline mène ainsi une politique visant à « démocratiser » la Finlande, puis se contente d’un traité contraignant basé sur une relation de confiance avec les dirigeants finlandais.

Voilà donc les bases sur lesquelles s’établit le processus diplomatique qui mène d’abord au traité de Paris puis au traité d’amitié. Les discussions sont menées de façon bilatérale par des dirigeants finlandais qui arrivent après la fin de la guerre mais qui ont été formés au XIXe siècle. Ils ont donc dans la tête le système impérial de Finlande autonome et qui sont donc prêts à faire des concessions aux Soviétiques. Le Premier ministre puis président du pays, Juho Kusti Paasikivi, en est le meilleur exemple. Paasikivi parle russe, connaît bien la Russie et est prêt à mettre sur pied une nouvelle politique étrangère finlandaise adaptée au contexte. Il ne se fait guère d’illusions sur les intentions russes mais est prêt à accepter une certaine influence soviétique en Finlande pou préserver l’essentiel : la démocratie, l’indépendance du pays, et l’économie de marché. Le statut de neutralité va ainsi être revisité pour placer la Finlande entre les deux blocs. La Finlande reste une économie de marché et une démocratie, conserve des liens avec l’Ouest. Elle se place toutefois dans une certaine relation avec l’Union soviétique qui l’installe concrètement, mais de façon assez singulière, dans la sphère d’influence de Moscou. Les trois éléments les plus importants dans ce processus sont donc : la qualité des diplomates finlandais, la position géographique particulière du pays qui limite le caractère stratégique de son importance géo-politique, et la situation politique intérieure. Ces données vont mettre en place ce qu’on appellera plus tard de façon péjorative la « finlandisation », c’est à dire une influence à la fois intérieure et diplomatique de l’URSS sur un pays démocratique. Pour les Finlandais, la finlandisation est toutefois une réussite, qui les place à cheval sur le rideau de fer. C’est toutefois une situation qui nécessite une tension constante et connaît des crises surtout basées sur l’interprétation du traité de 1948.

Si on parcourt l’histoire des relations de la Finlande avec la Russie, on voit que les populations civiles ont fait l’objet dès la Première Guerre mondiale, de part et d’autres de l’actuelle frontière finno-russe, de déplacements de populations, de persécutions et de violences. Selon vous est-il pertinent d’avoir une lecture de ces violences sur le temps long ou a-t-elle des limites ?

Si on prend comme référence le schéma que l’historien américain Timothy Snyder a consacré aux « Terres de sang », la Finlande et plus spécifiquement la Carélie se placent en périphérie de ce périmètre. En Carélie, il y a des violences politiques dues au régime stalinien que l’on retrouve ailleurs en Union soviétique : déplacement de populations, répression, collectivisation forcée… Il y a également des violences militaires presque classiques qui s’expliquent par la nature de ce territoire comme zone frontière affectée par des poussées irrédentistes finlandaises au début des années 1920 puis entre 1941 et 1942. Il y a enfin des violences spécifiquement liées à l’occupation finlandaise de la Carélie orientale.

Comme je l’expliquais tout à l’heure, les Finlandais, lorsqu’ils envahissent la Carélie orientale, redécouvrent un territoire qui n’a pas grand-chose à voir avec le paradis finnophone qu’ils imaginaient. Ce qu’ils trouvent, c’est une population en grande majorité russophone, essentiellement composée de femmes, de vieillards et d’enfants puisque les hommes ont été mobilisés dans l’Armée rouge. Ils trouvent donc un territoire qui n’accueille pas les Finlandais en libérateurs. C’est également un territoire qui est en mauvais état du fait des combats et de la gestion soviétique, et qui doit être reconstruit.

En Carélie orientale, un système ségrégationniste est établi, basé sur des classifications raciales.

La Finlande agit donc en puissance occupante, cherchant à exploiter ces territoires et à les préparer pour une annexion au territoire finlandais. Les prisonniers de guerre soviétiques sont exploités et mis au travail forcé. Un système ségrégationniste est établi, basé sur des classifications raciales, dans une grande improvisation. Des universitaires se rendent en Carélie orientale pour procéder à une distinction entre les finnophones purs, qualifiés de « nationaux » et destinés à devenir des membres de la communauté nationale, et les autres. Ceux-là, mais d’ailleurs pas tous ni systématiquement, sont enfermés dans ce qu’on appelle dès 1941 des camps de concentration. On cherche à éduquer ceux qui pourraient à terme rejoindre la communauté nationale. D’autres sont utilisés à des fins économiques et, comme les prisonniers de guerre, mis au travail. Toute cette histoire est bien documentée et étudiée. On est toutefois à cent lieues de la violence exercée par les troupes allemands contre les populations civiles juives et slaves en Pologne, Biélorussie et Russie. En Carélie, n’y a pas de volonté exterminatrice active et systématique, même s’il y a eu des morts en nombre : sur 24 000 civils internés, 4 060 décèdent des conditions de leur enfermement, alors que sur 64 000 soldats soviétiques capturés, 19 000 meurent en détention, dont 1 200 fusillés. Ces chiffres sont importants mais ne procèdent pas d’un génocide.

Quelle analyse faites-vous des récentes accusations de « génocide » portées contre Helsinki par Moscou ?

Elles sont très exagérées et ne correspondent absolument pas à la réalité historique. Ces accusations sont paradoxales, car il y a énormément de choses qui se font, concrètement, dans les coopérations de chercheurs et d’institutions entre la Russie et la Finlande. De nombreuses archives sont accessibles, il y a beaucoup de communication avec les chercheurs russes ; beaucoup plus qu’il y a vingt ou trente ans et même que du temps de l’Union soviétique. Beaucoup de projets sont en cours au niveau local et régional. L’université à laquelle j’appartiens a plusieurs projets de recherche avec les universités de Petroskoi, en Carélie orientale, et de Mourmansk. Même si les mémoires de ce conflit sont différentes de part et d’autre de la frontière, on ne peut pas dire qu’il y ait une impossibilité de discuter. Mon sentiment est que cette poussée de propagande est davantage à usage interne et participe d’une certaine forme d’agit-prop particulière au régime russe actuel. Ces déclarations n’auront pas je pense d’effet particulièrement sensible sur les relations finno-russes.

On pourrait ajouter à cela que, si la Finlande s’est longtemps tenue à l’écart des discussions européennes sur le génocide des Juifs européens, les recherches récentes ont mis en avant la coopération aussi dans ce domaine entre les Finlandais et l’Allemagne nazie. On connaissait depuis longtemps l’épisode durant lequel une petite dizaine de Juifs réfugiés d’Europe centrale avait été livrée aux Allemands par la police finlandaise. Les recherches d’Oula Silvennoinen ont aussi mis en avant la participation limitée mais réelle des autorités finlandaises à l’activité, entre 1941 et 1943, d’un Einsatzkommando Finnland qui opère dans le Nord du pays surtout sur les prisonniers de guerre soviétiques.

Et comment les Finlandais ont-ils réagi aux accusations russes ?

Dans la communauté scientifique, la réaction s’est limitée à un haussement d’épaules, un peu désabusé pour deux raisons. Tout d’abord, il existe de nombreux travaux sur le sujet qui ont bien détaillé les choses, et on s’est donc plutôt étonné de revenir à ce sujet alors qu’il a été beaucoup discuté en Finlande et que les faits sont relativement bien établis.

La thèse d’Antti Laine sur les populations civiles dans le contexte de l’occupation finlandaise de la Carélie orientale date de 1982 et fait encore autorité. Ensuite, on s’étonne d’une telle instrumentalisation politique. Dans l’opinion publique, il n’y a pas eu de réaction particulièrement indignée. Et il n’y a pas véritablement de révisionnisme en Finlande sur ces questions bien admises, même si la narration finlandaise générale de la Seconde Guerre mondiale est héroïsante et insiste donc généralement assez peu sur ces épisodes moins glorieux.

Justement, quelle mémoire collective les Finlandais gardent-ils des soubresauts de ce « long XXe siècle » ?

L’histoire, et plus spécialement l’histoire qui s’est écoulée depuis l’indépendance, qui est finalement assez courte, à peine plus d’un siècle, occupe dans ce pays une place essentielle. Elle pèse d’un poids très fort dans le débat public. S’agissant de la Seconde Guerre mondiale, la Finlande est l’un des rares pays en Europe qui garde une mémoire héroïque et essentiellement positive de la Seconde Guerre mondiale.

Pour illustrer mon propos, je vais vous donner juste un exemple. Il existe en Finlande une presse du soir équivalente de la trash press britannique, bien entendu très populaire, qui consacre plusieurs fois par an des numéros spéciaux à la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit souvent de focus sur des batailles précises, sur la vie du front, sur des épisodes héroïques ou traumatisants comme les bombardements de villes finlandaises. Le ton valorise toujours le sacrifice des soldats finlandais, en faisant des héros défendant « la liberté finlandaise entre 1939 et 1944 ». Récemment, à Noël, un de ces titres a reproduit des mots-croisés publiés à l’époque pour les soldats. La Seconde guerre mondiale est donc vue en Finlande comme un épisode où la communauté nationale à défendu son indépendance et l’a, en quelque sorte, méritée.

En cela, les Finlandais sont plus proches des Britanniques ou des Russes dans leur travail de mémoire lié à la Seconde guerre mondiale, et se trouvent un peu à part d’une mémoire collective européenne du conflit. Celle-ci est essentiellement centrée sur le regret ou sur le martyre, sur la Seconde Guerre mondiale comme péché originel de l’Europe et dont la construction européenne est censée nous garder à l’avenir de toute réitération.