Dans la région de Kyïv, le village de Dymer a été occupé pendant près d’un mois en février et mars 2022. Un an plus tard, les plaies laissées par l’occupant russe sont toujours béantes. Certains habitants attendent le retour de leurs proches, enlevés en Russie. Reportage.

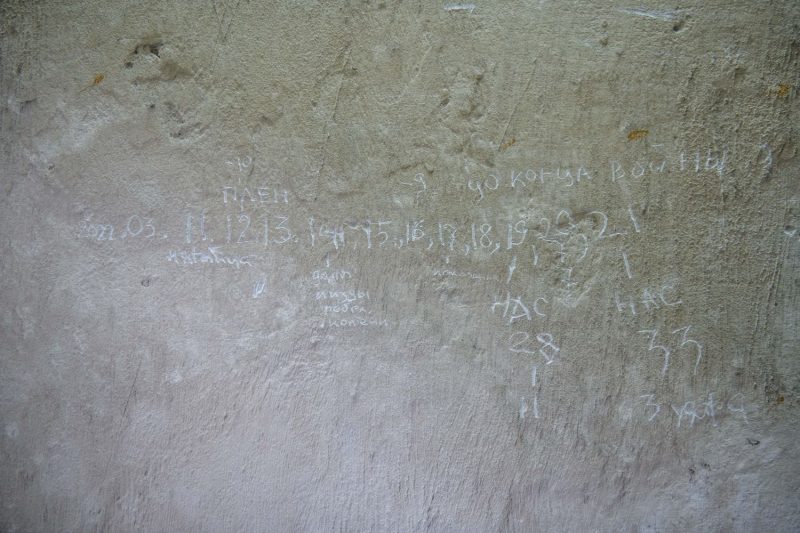

Dymer, région de Kyïv, Ukraine – Sur les murs gris d’une pièce sombre de l’usine métallurgique, il n’y a pas de fenêtres mais des inscriptions gravées. Elles ont été faites il y a un an par des habitants du village de Dymer, dans la région de Kyïv, et des villages voisins, pendant l’occupation russe qui a duré du 25 février au 31 mars. Dans cette pièce, située à la périphérie de Dymer dans une zone industrielle, les Russes détenaient et interrogeaient les civils. L’un d’entre eux gravait chaque jour une date sur le mur et comptait les jours qu’ils y passaient. Certaines dates sont accompagnées de remarques. Près du 14 mars, une inscription : « Ils ont tapé sur les côtes et les genoux ». Le 17 mars : « Ils ont recueilli des témoignages ». Le 19 mars : « Nous sommes 28 », le 21 mars : « Nous sommes 33 ». Il y a une autre note sur le mur : « Tout lâcher et fuir, s’ils me relâchent ». Les Russes détiennent surtout des hommes.

Vladyslav Joukov, 45 ans, employé de l’entreprise Alliance, sur le territoire de laquelle se trouvait cette prison temporaire, a passé toute la durée de l’occupation dans une petite pièce à l’entrée de l’usine. Après son divorce, Joukov vivait dans une caravane de chantier sur le territoire de l’usine. Il avait donc temporairement son travail et son domicile au même endroit.

Il raconte que les troupes russes sont entrées le 5 mars 2022 dans la zone industrielle, où se trouvent d’autres installations de production en plus de l’Alliance. Les soldats y ont établi une base, déployé des équipements et des kits de combat, et se sont installés dans des usines et des entrepôts. Lorsque les Russes ont vu Joukov, ils l’ont d’abord déshabillé, fouillé, pris son téléphone portable et ses documents. Mais ils l’ont aussi autorisé à vivre dans une petite pièce à l’entrée de l’entreprise, à condition qu’il ne s’approche pas des bâtiments. « Même les services de renseignement ukrainiens m’ont demandé après ma libération pourquoi ils ne m’avaient pas tué. Je ne sais pas », raconte M. Joukov. Chaque jour, il voyait des habitants du coin arrêtés qui étaient emmenés sur le territoire de l’Alliance le matin et le soir. Mais il n’avait aucun moyen de s’approcher d’eux, l’accès au territoire lui étant interdit. Certaines personnes ont ensuite été emmenées en direction de Hostomel, un autre village de la région de Kyïv. Comme les militants ukrainiens des droits de l’humain l’ont découvert plus tard, ces otages civils ont ensuite été emmenés sur le territoire de la Russie.

Fin mars 2022, les forces armées ukrainiennes ont détruit les entrepôts de munitions russes à Dymer par des tirs d’obus. Le 28 mars, les soldats russes quittent les entreprises puis le village, laissant les détenus enfermés à l’intérieur. Quand Joukov a vu que les Russes étaient partis, il a forcé la serrure et a laissé sortir 15 personnes. « Parmi elles se trouvait une femme d’une cinquantaine d’années, détenue parce que le drone (de loisirs, ndlr) pour enfant avait été trouvé dans sa maison », explique l’homme, debout à côté du mur gris qui porte les inscriptions de l’année dernière.

Se remémorant l’occupation, Joukov dit qu’il lui semblait que les militaires russes croyaient sincèrement à la propagande et qu’ils pensaient être venus libérer les Ukrainiens. Après les avoir observé pendant 23 jours, il se dit d’autant plus convaincu que les Ukrainiens et les Russes n’ont rien de peuples frères. « Ils devraient être chassés d’ici. Ils vivent à l’époque de l’Union soviétique, et l’Ukraine s’est détachée d’eux depuis longtemps », explique-t-il.

Des détenus sont encore en Russie

Toutes les personnes qui ont séjourné ici pendant le mois d’occupation n’ont pas eu la chance d’être libérées. Un an après la libération de Dymer, qui se trouve à 40 kilomètres de Kyïv, 42 personnes de la région ne sont toujours pas rentrées chez elles. Selon les défenseurs des droits de l’homme, 39 personnes sont détenues quelque part en Russie, mais elles n’ont pas été formellement soupçonnées ou inculpées et ne figurent pas sur les listes d’échange, car il s’agit d’otages civils et non de prisonniers de guerre. Leurs proches ont appris qu’ils se trouvaient en Russie par des militaires ukrainiens qui ont été libérés, qui se trouvaient dans les mêmes centres de détention et qui ont vu ces personnes. Certains ont également reçu des lettres de leurs proches, envoyées avec l’aide du Comité international de la Croix-Rouge. Des personnes ont également reconnu leurs proches grâce à des photos postées sur des chaînes russes de l’application de messagerie Telegram, qui affiche parfois des photos d’Ukrainiens détenus dans différents lieux de détention. Cependant, on ne sait rien du sort de trois personnes sur ces 42. Elles ont tout simplement disparu, explique Olha Vasilevska-Smahliouk, une députée ukrainienne qui aide à recueillir des informations auprès des proches des otages civils de la région.

Parmi les personnes disparues pendant l’occupation russe, il y a quatre employés de Viknalend, une entreprise qui fabrique des cadres de fenêtres et de portes en plastique, explique Mykola Semenovykh, son directeur. Elle est située à côté de l’Alliance, où les otages étaient détenus. Et les Russes ont vécu dans les locaux de Viknalend et y ont installé une unité médicale. Semenovykh précise que jusqu’en 2014, cette société opérait en Crimée. Elle a déménagé dans la région de Kyïv après l’occupation et a commencé une nouvelle vie. Tout comme lui qui, vivait et travaillait à Donetsk, jusqu’à l’occupation de la région en 2014. Viknalend a été touché par des bombardements lorsque l’armée ukrainienne a tenté de chasser du village les Russes qui y étaient installés. Aujourd’hui, l’entreprise ne fonctionne plus qu’à un tiers de sa capacité. Sur les 150 employés, seuls 45 y travaillent encore. Dix-huit autres employés servent dans les forces armées ukrainiennes.

Le 24 février, Semenovykh a quitté Dymer pour Kyïv. Il a fallu six heures de voiture au lieu de 40 minutes habituellement. Il n’a repris le chemin du travail qu’après la libération du village. « Nous avons sorti six bennes d’ordures et de merde », se souvient le directeur. Selon lui, il était impossible de respirer dans la pièce car les soldats avaient fait leurs besoins à même le sol. Les employés de Viknalend ont dû laver, nettoyer et repeindre les locaux. Des inscriptions restent visibles. « Fermez la porte. Ça pue ! », dit l’une d’elles. Bien que Mykola Semenovykh ait déjà été confronté deux fois dans sa vie aux conséquences dévastatrices de l’occupation russe, il semble très calme et équilibré. Il est convaincu que l’entreprise reprendra progressivement ses activités, même si elle a perdu des équipements d’une valeur de 12 millions de dollars.

Seule la moitié des foyers a pu payer le chauffage cette saison.

Volodymyr Pidkourhanny, maire du village de Dymer, explique qu’un an après la libération, les problèmes les plus importants de la région sont économiques. Alors que Viknalend ne fonctionne qu’à un tiers de sa capacité, certaines autres usines n’ont pas repris le travail du tout. Les recettes budgétaires posent également problème. Avant l’invasion massive du 24 février, les caisses de la communauté de communes était rempli à 120 %, contre 60 % aujourd’hui, en raison des arriérés de paiement pour les services publics. Par exemple, seule la moitié des foyers a pu payer le chauffage cette saison. « Comme dans le reste du pays, le chômage augmente, et les gens n’ont pas d’argent pour payer les services publics », explique M. Pidkourhanny. A cela s’ajoute les troubles psychologiques, particulièrement présents dans les familles des otages civils, précise le maire du village. Un an s’est écoulé et ils ne sont toujours pas revenus. Des psychologues sont venus à plusieurs reprises à Dymer pour parler aux gens.

Dans l’attente de ses fils

Dymer n’a pas été gravement touchée par les bombardements, à l’exception de sa zone industrielle. La situation y est donc bien meilleure que dans les villages voisins. La localité voisine de Demydiv, par exemple, est encore partiellement inondée à la suite de l’explosion du barrage par l’armée ukrainienne en mars de l’année dernière, qui a permis de stopper l’avancée des troupes russes dans la région de Kyïv. Les gens de Dymer sont rapidement revenus après l’occupation et la vie et le quotidien ont rapidement repris leur cours. Selon M. Pidkourhanny, près de la moitié des 6 000 habitants avaient quitté Dymer pendant l’occupation et 40 % d’entre eux sont rentrés depuis.

Les enfants aussi sont revenus, bien visibles dans les rues où ils profitent du printemps à vélo ou en rollers. En les regardant, Vira, 75 ans, appuyée sur un déambulateur, raconte que ses trois petits-enfants viennent de rentrer de République tchèque. Elle-même n’est jamais partie, même pendant l’occupation. Son fils est militaire et le 24 février au matin, le premier jour de la grande invasion, il a fait son paquetage et est parti se battre. « Il m’a dit : ‘Maman, je pars à la guerre. Pardonne-moi pour tout’ », se souvient la femme. Comme son fils le lui avait recommandé, elle a caché toutes ses affaires et ses insignes militaires. Elle a eu de la chance : les Russes ont fouillé chez l’un de ses voisins qu’ils ont emmené dans la zone industrielle, mais ils ne sont pas venus chez elle. C’était psychologiquement difficile à supporter pour lui, raconte Vira. Après la libération de la région de Kyïv, ce voisin s’est engagé dans l’armée.

« Crève, Poutine »

Malgré le retour d’un semblant de normalité à Dymer, Vira, qui ne souhaite pas donner son nom de famille pour préserver la sécurité de son fils militaire, n’est pas tranquille. « Peut-être que ceux qui n’ont pas de militaires dans leur famille vivent une vie normale, mais moi, je souffre tout le temps », avoue-t-elle. Ses petits-enfants attendent avec impatience le retour de leur père du front. L’un d’entre eux, Arsen, ne cesse de répéter « Crève, Poutine », conclut finalement la femme en souriant.

Le matin, alors que Dmytro et son père rentraient chez eux, ils ont de nouveau été arrêtés par les Russes.

Halyna et Vasyl Khyliouk, qui vivent dans le village de Kozarovytchi, près de Dymer, attendent le retour de leur fils depuis plus d’un an. Leur fils, Dmytro Khyliouk, est journaliste pour l’agence de presse ukrainienne UNIAN. Avant la guerre, il vivait avec ses parents. Les troupes russes sont entrées dans Kozarovytchi le 26 février et, le 1er mars, cinq hommes armés ont frappé à la porte de la maison de la famille Khyliouk. Les hommes armés de mitraillettes ont jeté à la rue Dmytro et son père Vasyl, âgé de 75 ans. La mère, âgée de 73 ans et souffrante après une grave attaque cérébrale, est restée au lit pendant la perquisition. Les Russes sont partis, mais le soir même, la maison a été endommagée par les bombardements – les fenêtres et les portes ont été brisées. Toute la famille s’est donc réfugiée chez une voisine pour y passer la nuit.

Le matin, alors que Dmytro et son père rentraient chez eux, ils ont de nouveau été arrêtés par les Russes. Ils ont crié : « Les mains en l’air ! Les mains en l’air ! Couchez-vous par terre ! Ils tiraient sous l’oreille de Dmytro », se souvient Vasyl Khiliouk. Son fils et lui ont été placés en détention, puis ils ont été séparés. Vasyl Khiliouk a passé une semaine en détention solitaire dans l’un des entrepôts du village. On lui a dit que son fils avait été interrogé et relâché. Mais une semaine plus tard, Vasyl Khyliouk a été emmené à Dymer, dans les locaux sombres aux murs gris de la société Alliance. C’est là qu’il a retrouvé son fils. Puis le fils a été emmené quelque part tandis que le père a été libéré.

Lui et sa femme ont vécu chez la voisine jusqu’à la fin de l’occupation, puisque les Russes avaient alors emménagé dans leur maison. Ils ont tout pillé et tout détruit, raconte Halyna. Ce n’est qu’au cours de l’été que l’on a appris que Dmytro Khyliuk se trouvait dans la prison n° 2 de Novozybkov, dans la région de Briansk, en Russie. Le 31 août, ses parents ont reçu une lettre de Russie contenant un court message : « Maman et papa, je vais bien ».

Les proches des civils enlevés par les Russes dans la région de Kyïv il y a un an communiquent entre eux, se réunissent, écrivent des lettres à toutes les institutions. En vain… Le seul résultat obtenu jusqu’à présent est la confirmation que leurs proches se trouvent en Russie. « Comment faisons-nous face à la situation ? Nous pleurons, nous nous languissons. Nous ne travaillons pas, nous sommes tellement désespérés », regrette Halyna, la mère du journaliste. Elle prend des antidépresseurs, essaie de ne pas perdre espoir et attend son fils. Après la libération de Dymer, le 31 mars dernier, on espérait qu’il reviendrait très vite. Mais un an s’est écoulé depuis. Les Russes auraient dû libérer les otages civils sans aucune condition, explique Vasyl Khyliouk, car ce ne sont pas des prisonniers de guerre. Mais la Russie ne le relâche pas et les garde dans ses centres de détention.

Les parents de Dmytro Khyliouk espèrent maintenant une fin rapide de la guerre, car c’est une option plus probable pour revoir leur fils que la bonne volonté des Russes. « Nous devons attendre la fin de la guerre. Mais vivrons-nous jusque-là ? Nous sommes deux vieilles personnes malheureuses », soupire Halyna Khyliouk, assise sur le canapé à côté de son mari. Au cours de l’année écoulée, des proches et des organisations internationales les ont aidés à installer de nouvelles fenêtres et de nouveaux radiateurs et à effectuer quelques réparations dans leur maison endommagée par les obus. Mais le rétablissement de leurs conditions matérielles ne leur apportera aucun bonheur tant que leur fils ne reviendra pas à la maison.

Article publié avec le soutien de Heinrich Böll Stiftung | Bureau Paris – France.