Première partie : le mirage et la déception

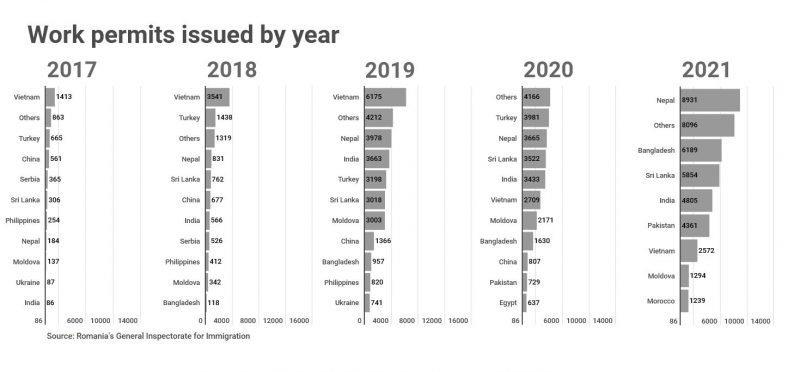

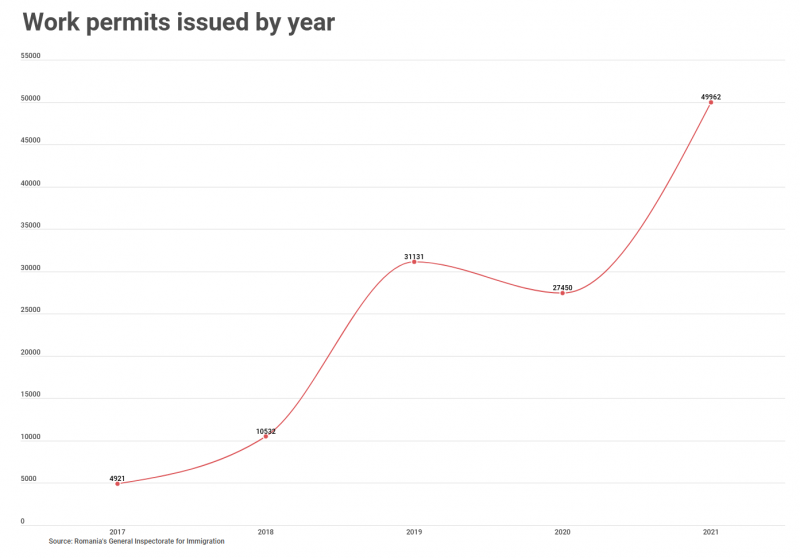

Depuis 2017, la Roumanie en manque de main d’œuvre délivre des visas pour des travailleurs venus d’Asie. Le quota pour les recrutements hors de l’Union Européenne est passé de 3 000 en 2016 à 100 000 en 2022. Cette nouvelle migration se heurte à des institutions qui ne sont pas prêtes, au détriment des arrivants, qui font parfois face à des abus et des cas d’exploitation. Première partie d’une enquête en trois volets entre la Roumanie, l’Inde et le Vietnam.

Une enquête réalisée en partenariat avec le média roumain Libertatea et les journalistes Andrei Petre (Roumanie), Josy Joseph, Anand Mangnale, Sumedha Mittal de The Confluence media (Inde), Sen Nguyen et Giang Pham (Vietnam).

Gurwinder déambule paisiblement sur la place de la Victoire à Timişoara. C’est dimanche, son jour de pause, l’occasion pour lui de visiter le centre-ville en cette fin janvier. Il attire le regard des passants, peu habitués à voir un homme portant un turban rouge, signe de son appartenance à la religion sikhe. « L’agence de recrutement en Inde m’avait dit que la Roumanie c’est l’Europe, qu’on allait avoir de bonnes conditions de travail et un bon salaire. C’est comme ça qu’on imagine le rêve européen », raconte l’ingénieur en génie civil de 43 ans qui travaille pour une entreprise de construction locale avec seize autres Indiens.

Arrivé en automne 2019, il a connu plusieurs abus de la part de ses différents employeurs, à tel point que découragé, « j’ai pensé au suicide, j’étais déprimé » confie-t-il. Il trouve du réconfort auprès de sa femme et ses deux fils, dont la photo fait office de fond d’écran sur son téléphone. Il ne les a pas vus depuis deux ans et demi : « Mes enfants pleurent quand je les appelle et me demandent sans cesse de rentrer à la maison ».

Immigrés pour remplacer les émigrés

Gurwinder se prend ensuite en selfie devant la cathédrale orthodoxe, située à l’extrémité de la place de la Victoire. C’est de cette place que Timişoara a été proclamée le 20 décembre 1989, la “première ville libre de communisme”. Plus de trente ans après la Révolution roumaine, le résultat n’est pas celui espéré : le pays est le deuxième plus pauvre de l’Union Européenne et depuis 2010, près d’un dixième de la population, soit plus de 2,4 millions de personnes, a quitté la Roumanie, selon les données de l’Institut national des statistiques.

Alors que les pays d’Europe occidentale ont résolu leur pénurie de main-d’œuvre avec la venue de millions de Roumains et d’autres citoyens d’Europe centrale et orientale, la Roumanie se retrouve maintenant dans une situation similaire. Le pays recrute aujourd’hui des milliers de Vietnamiens, d’Indiens, Sri-lankais et Népalais pour combler le vide, notamment dans les domaines de la construction, de l’hôtellerie et de la restauration. La situation est d’autant plus tendue qu’elle est aggravée par un déclin démographique alimenté par de faibles taux de natalité et une population vieillissante.

Pour attirer la main d’œuvre, le pays et les agences locales promettent certaines conditions avantageuses : un logement et les repas fournis, ainsi qu’une base de 500 dollars US net par mois, soit environ 450 euros net, alors que le salaire minimum en Roumanie est d’environ 300 euros net. Les agences de recrutement assurent qu’ils auront les mêmes droits que les travailleurs roumains et européens, avec une semaine de 40 heures et 8 heures de travail supplémentaire rémunérées. « Bien sûr on pourrait les recruter avec le salaire minimum roumain, mais on encourage les employeurs à ne pas le faire, car ces travailleurs sont loin de leurs familles, et ils dépensent beaucoup d’argent pour venir ici » précise Melania Pop, commerciale pour l’agence de recrutement International Work Finder à Bucarest. Créée en 2017, cette entreprise fait venir environ 500 personnes par mois. Melania travaille en partenariat avec des agences de recrutement des pays en question, et elle se rend régulièrement en Asie pour recruter directement sur place.

Risques d’exploitation

En l’espace de trois années, ces agences se sont multipliées en Roumanie, attirées par la manne financière. « Le marché a été dérégulé avec la pandémie, pendant laquelle les employés ont changé plusieurs fois d’entreprises, puis l’arrivée de plus en plus de travailleurs, précise Melania Pop. Avant, nous étions une dizaine d’agences fiables, alors que maintenant, il y a de plus en plus de petites agences, qui n’ont même pas de bureau, et qui appellent nos clients, les employeurs, et proposent des « services gratuits » et des prix plus bas. » L’entreprise de Melania demande en effet aux employeurs de payer pour les services qu’elle offre, que ce soit le recrutement ou la partie administrative.

Partie 2 : les limbes administratifs

Du côté des travailleurs, ils déboursent également plusieurs milliers d’euros à une agence partenaire dans leur pays pour venir en Roumanie. Avec la pandémie et l’arrivée de cette nouvelle concurrence qui casse les prix, ils sont désormais obligés de payer le billet d’avion, qui était auparavant à la charge de l’employeur. Résultat, les tarifs augmentent considérablement, passant d’environ 4000 euros à 6000 euros dans le cas de travailleurs népalais qui veulent se rendre dans le pays d’Europe orientale. Ils s’endettent alors sur plusieurs mois pour rembourser cette somme, ce qui les rend d’autant plus lié à leur employeur, et donc plus facilement exploitables.

Melania Pop le confirme : « Si les employeurs ne paient rien, cela signifie que tout revient à la charge du travailleur. Cela augmente le risque d’être exploité et ne pas être protégé par l’agence de recrutement, qui ne fait que récupérer l’argent et ne se soucie pas des conditions de travail ou d’hébergement. Ils peuvent travailler 60 heures par semaine sans pause avec le salaire minimum roumain. Cela arrive souvent. » En effet, si les agences reconnues avec un tarif plus élevé comme celle de Melania essaient d’assurer de bonnes conditions pour les employés, tous les arrivants ne sont pas logés à la même enseigne, surtout s’ils passent par ces intermédiaires peu scrupuleux.

« On nous a vendu un meilleur climat que Dubaï, où j’ai travaillé dix ans, puis 40 heures de travail par semaine et deux jours de pause. »

Gurwinder.

Le mirage européen

Gurwinder en a fait les frais. Comme la majorité des candidats à la Roumanie, il a pris un crédit de 4200 euros pour payer une agence de sa région du Pendjab, au nord-ouest de l’Inde, où pas moins de 478 000 personnes sont parties travailler à l’étranger depuis 2016. Cette zone du pays est fortement dépendante de l’agriculture. En raison de la Révolution Verte – le vaste programme gouvernemental visant à faire du Pendjab le grenier à blé de l’Inde – et de l’agriculture hautement mécanisée, il y a très peu d’emplois, souvent mal rémunérés. Partir à l’étranger est donc un des derniers recours pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

Gurwinder a mis plus d’un an et demi à rembourser sa dette. « On nous a vendu un meilleur climat que Dubaï, où j’ai travaillé dix ans, puis 40 heures de travail par semaine et deux jours de pause. » Il gagnerait le même salaire en Inde – environ 500 euros – mais il a l’avantage de ne pas avoir de dépenses en santé, nourriture et logement : « c’est donc bénéfique pour moi de ce point de vue là, mais cela implique d’être loin de ma famille. » Il montre une photo d’une habitation en briques, à peine achevée. « C’est notre future maison. J’ai fait les plans moi-même » indique-t-il avec fierté. En plus de subvenir aux besoins de sa femme, enseignante en informatique, et de ses deux jeunes fils, il envoie chaque mois de l’argent pour terminer cette bâtisse située à vingt kilomètres du Pakistan, où il souhaite retourner d’ici quelques années.

Sauf que son « rêve européen » est vite tourné à la déception dès son arrivée en Roumanie. À l’aéroport, l’intermédiaire de son agence indienne a confisqué son passeport. Il est ensuite hébergé dans un conteneur à Buzau avec quatre personnes, sa vie rythmée par des coupures d’électricité et de chauffage en plein hiver. « Et puis surtout, je travaillais 60 heures par semaine pour 465 euros » se souvient-il. Lui qui a participé à la construction de Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel au monde, ne s’attendait pas à rencontrer de telles conditions au cœur de l’Europe.

Selon les divers témoignages récoltés pour notre enquête de plusieurs mois auprès de travailleurs indiens, népalais, sri-lankais et vietnamiens, les abus ne sont pas systématiques mais fréquents. Ils peuvent aller de la confiscation du passeport à des salaires non-versés ou plus bas que ceux promis. Il arrive régulièrement que les contrats indiquent 60 heures de travail par semaine avec douze heures de pause incluses, mais que celles-ci ne soient jamais respectées. Certaines personnes interviewées attestent de près de douze ou treize heures de travail par jour sans pause déjeuner. D’autres étaient logées dans une pièce insalubre avec huit ou dix personnes.

« Au final, l’entreprise n’a rien payé pour mon collègue, et nous a menacé si on parlait. ».

Rajendra.

« Je veux juste avoir des droits de base »

Parfois, la situation peut tourner au drame. Rajendra, proche de la quarantaine, en a été témoin. Le Népalais, silhouette longiligne et bonnet orange vissé sur la tête, est arrivé en Roumanie en avril 2021 après avoir déboursé 5000 euros. L’agriculteur de profession est employé dans une entreprise de céramique en Transylvanie, avec 70 autres Népalais. « Je travaillais douze heures non-stop par jour avec vingt minutes pour manger. J’avais seulement un jour de pause. C’était trop dur et surtout, notre entreprise ne nous avait pas payé l’assurance-santé » déplore-t-il.

Un jour, il voit son collègue porter une lourde plaque de céramique. Elle tombe sur la jambe de celui-ci et lui taillade la chair. L’entreprise lui promet de tout payer, mais il ne doit pas dire à l’hôpital qu’il s’agit d’un accident du travail. Les travailleurs réalisent alors qu’ils n’étaient pas assurés. « Au final, l’entreprise n’a rien payé pour mon collègue, et nous a menacé si on parlait. Alors on est partis. Il ne restait plus qu’une dizaine à travailler » raconte Rajendra, les traits tirés par la recherche d’un nouveau travail en ce mois de décembre 2021. Il espère rester plusieurs années en Roumanie et amener sa famille. « La Roumanie me convient, je suis venu pour un meilleur futur ici, ajoute-t-il. Et pour ça, je n’ai pas besoin d’un gros salaire, je veux juste avoir les droits de base : de quoi subvenir aux besoins de ma famille, de bons horaires, de bons services et une assurance santé. » Quant à l’entreprise de céramique, nous n’avons pas reçu de réponse avant la publication de cet article, malgré nos sollicitations.

Accidents du travail et décès

Des décès, dont les raisons ne sont pas clairement élucidées, sont à déplorer parmi les travailleurs. Kuldeep Singh, originaire lui aussi du Pendjab, est mort à 36 ans d’une attaque cardiaque le 30 avril 2021. Il était arrivé le 10 mars en Roumanie pour travailler comme mécanicien diesel. Selon son cousin Surjit Singh, qui relate les faits au Courrier d’Europe Centrale depuis le Pendjab, « à partir du 25 avril, il ne se sentait pas bien et ne pouvait plus travailler. » Trois autres collègues confirment qu’eux aussi étaient malades au même moment. Ramener le corps du défunt a été un calvaire pour la famille. Il n’y avait pas de vols à cause de la pandémie, virulente en Inde pendant cette période. Après plusieurs discussions, l’ambassade indienne en Roumanie finit par payer les frais pour ramener le corps, qui n’arrivera qu’au mois de juillet. Aucune enquête au sein de l’entreprise ni de la morgue n’a été réalisée pour comprendre la cause des malaises et du décès qui s’est ensuivi.

Gurwinder montre une autre photo sur son téléphone, celle de la grève qu’il a organisé pendant l’été 2020 pour récupérer les passeports confisqués et réclamer de meilleures conditions de travail. Il regroupe alors une quarantaine de travailleurs autour de lui. La grève est un succès : l’ambassade de l’Inde réagit et refait de nouveaux passeports, puis il trouve un autre travail à Ploiesti, ville industrielle à côté de Bucarest, confiant en l’avenir.

Ses mésaventures ne s’arrêtent pas là, et un an plus tard, il fait face à un autre problème : il devient travailleur illégal et risque l’expulsion du territoire.

Partie 2 : les limbes administratifs

****

La suite dans le deuxième volet de notre série de reportages « Le « rêve européen » des travailleurs asiatiques en Roumanie »

La réalisation de cette enquête a été soutenue par la bourse Modern Slavery Unveiled Grant de journalismfund.eu.